Уравнение Шрёдингера

]add Plots, Roots, FFTW

using Plots

gr();

Нестационарное уравнение Шрёдингера

Это времезависимое уравнение Шрёдингера, и оно описывает эволюцию волновой функции для изолированной квантовой системы во времени. т.е. если дать начальное условие , и проинтегрировать данное уравнение, то мы получим ответ на то, что станет (или что было) с волновой функцией в момент времени t.

С математической точки зрения — это дифференциальное уравнение в частных производных, которое имеет множество решений. В каждой конкретной задаче из этого множества следует выбрать одно решение, отвечающее условиям задачи.

С физической точки зрения, согласно уравнению Шредингера волновая функция изменяется детерминировано, то есть совершенно однозначно. В этом смысле квантовая механика напоминает классическую, в том смысле, что эволюция системы заранее предопределена начальными условиями. Однако сама волновая функция имеет вероятностный смысл.

- гамильтониан, это оператор полной энергии системы, то есть, сумма кинетической энергии и инергии системы в поле некоего потенциала .

Допустим, гамильтониан не зависит явно от времени и движение происходит только по одной координате, тогда:

Волновую функцию можно факторизовать на две функции от соответствующих переменных , что позволяет выделить разбить уравнение Шрёдингера на два выражения:

Второе уравнение есть ни что иное, как задача на собственные значения оператора Гамильтона (оператора энергии), то есть на допустимые наблюдаемые значения энергии и на соответствующие им состояния системы . Данное уравнение называется стационарным уравнением Шрёдингера, и оно даёт все возможные состояния консервативной системы.

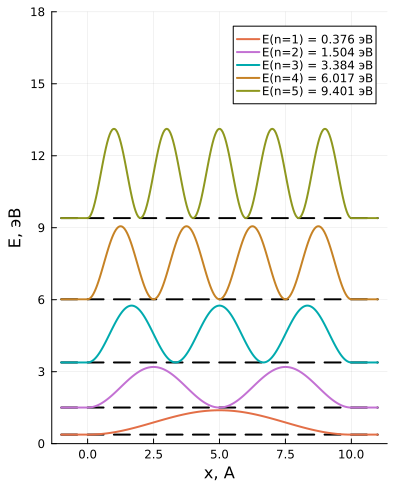

Электрон в одномерной бесконечно глубокой потенциальной яме

Рассмотрим простейшую квантовую систему: одномерный объект зажатый между бесконечными потенциальными барьерами - областями пространства, для нахождения в которых системе нужно иметь большое значение энергии. В области между стенками волновая функция подчиняется стационарному уравнению Шредингера:

Получили дифференциальное уравнение для гармонического осциллятора имеющее решение:

где - константы.

Граничные условия для стенки шириной имеют вид:

Для данных начальных условий и из нормировки волновой функции решение стационарного уравнения Шрёдингера примет вид:

Зададим основные константы и выведем значения энергии характерные для квантовой системы в разных состояниях и при разных значениях ширины ямы.

const ħ = 6.582119569e-16 # eV*s

const m = 9.1094e-31 # kg

const q = 1.6022e-19 # Kl

const l = 1e-10 # m -> Angstrom

const c = 2.99792458e8 # m/s

const C = m/ħ^2 * l^2/q # -> eV and A

nrg(N, L) = [ 0.5(n*π/L)^2 / C for n = 1:N ]

nn = 5

[ "No." "10 A" "20 A" "30 A"

1:nn nrg(nn, 10) nrg(nn, 20) nrg(nn, 30) ]

Зададим функции для красивой отрисовки графиков

function norminator(xs, psi, E, n)

dx = step(xs)

Y = abs2.(psi)

#println(sum(Y)*dx)

dE = E[n+1]-E[n]

Y /= maximum(Y)

Y *= 0.9dE

Y .+= E[n]

end

function analit_solut(xs, n, L = 10)

k = π*n/L

[ (0<x<L ? sqrt(2/L)*sin(k*x) : 0.0) for x in xs ]

end;

N = 256;

nn = 5

L = 10

X = range(-0.1L, 1.1L, N);

E1 = nrg(nn+1, L)

plot(xlab = "x, A", ylab = "E, эВ", ylim = (0,18))

for n = 1:nn

probs = norminator( X, analit_solut(X, n, L), E1, n )

plot!( [X[1], X[end]], [E1[n], E1[n]], line = (2, :dash, :black), lab = "" )

plot!(X, probs, lab = "E(n=$n) = $(round(E1[n], digits = 3)) эВ", line = 2)

end

plot!(size = (400, 500) )

Несмотря на простоту и даже примитивность эта идеализированная модель качественно и количественно воспроизводит поведение некоторых реальных систем. Например -электрон в углеродной цепочке тиакарбоцианина ведет себя как частица в бесконечной потенциальной яме.

Если задать размеры ямы исходя из геометрии молекулы и найти разности между соответствующими уровнями энергии, то можно получить длины волн совпадающие с полученным из экспериментов спектром, характерным для данного вещества:

Why the Particle-in-a-Box Model Works Well for Cyanine Dyes but Not for Conjugated Polyenes

a = 0.249e-9 # m

b = 0.567e-9 # m

h = 6.626e-34 # J*s

Lf(k) = a*(k+1)+b # ширина ямы

dE(n, k) = (n^2 - (n-1)^2)*h^2 / (8m*Lf(k)^2)

lam(n, k) = round( h*c/dE(n, k) * 1e9, digits = 2 )

lam(4,0), lam(5,1), lam(6,2), lam(7,3) # длина волны в нанометрах

Туннелирование электрона через потенциальную стенку

Метод матриц переноса

При решении задач о движении электронов в слоисто-неоднородных средах решения

уравнения Шредингера записываются отдельно в каждой из областей, где потенциал постоянен, в виде суперпозиции падающей и отраженной волн де Бройля, а для нахождения амплитуд этих волн используются граничные условия на интерфейсах между слоями. Такой подход позволяет легко формализовать расчет амплитуд волн де Бройля и коэффициентов отражения и прохождения в многослойных средах с использованием метода матриц переноса.

Для структуры состоящей из N слоев можно выписать решения стационарного уравнения Шредингера для каждой области:

Граничные условия:

Подставляя общее решение в условия на границах получаем СЛАУ относительно и :

или в матричном виде:

Таким образом, получена матрица передачи волны де Бройля из области k в область k+1.

С учетом того, что в области N+1 нет отраженной волны де Бройля и принимая во внимание рекурентное соотношение, можем найти связь между областями k = 0 и k = N+1 (границами всей структуры):

– матрица передачи волны де Бройля через всю слоистую структуру. Коэффициенты отражения и прохождения электронной волны через

структуру могут быть выражены через элементы передаточной матрицы следующим образом:

using Plots

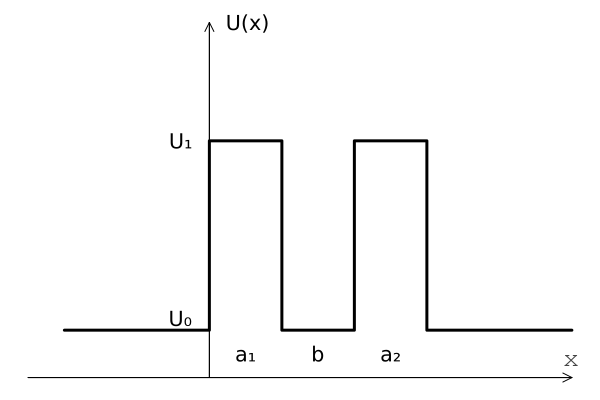

plot([0,0], [0,1.5], line = (:arrow, 1, :black), annotations=(0.05, 1.5, text("U(x)", :left)) )

plot!([-0.5,1], [0,0], line = (:arrow, 1, :black), annotations=(1, 0.08, text("x", :up)))

plot!([-0.4,0,0,0.2,0.2,0.4,0.4,0.6,0.6,1], [0.2,0.2,1,1,0.2,0.2,1,1,0.2,0.2],

line = ( 3, :black), leg=false, ticks=nothing, border=:none )

annotate!([(-0.05, 0.25, text("U₀", :right)),

(0.1, 0.1, text("a₁", :center)),

(0.5, 0.1, text("a₂", :center)),

(-0.05, 1, text("U₁", :right)),

(0.3, 0.1, text("b", :center)) ])

Рассмотрим прохождение частицы через систему из двух потенциальных барьеров, разделенных квантовой ямой, заключенную между двумя полубесконечными областями. Как и прежде, будем считать, что источник электронов находится в области 0 и бесконечно удален от структуры. Электрон движется от источника в положительном направлении оси Ox, обладая энергией E. Для расчета коэффициента прохождения электрона и амплитуд волн де Бройля воспользуемся матричным методом:

- число слоёв в структуре N = 3;

- число границ в рассматриваемой системе N+1 = 4;

- число областей, в которых потенциал U(x) постоянен N+2 = 5

Используем заточенность Julia под функциональное программирование:

a+b == +(a,b) # true

foo(s) = s(5,8)

foo(+)

13

foo(-)

-3

foo(^)

390625

чтобы упростить запись передаточной матрицы:

k(E) = sqrt(2m*q*Complex(E))/ħ/q # 1/m

function T_k(En, j)

γ_k = k(En-U[j])

γ_kp1 = k(En-U[j+1])

t(s1,s2,s3) = s1(1., γ_k/γ_kp1) * exp( im*x[j]*( s2(γ_kp1)+s3(γ_k) ) )

0.5*[t(+,-,+) t(-,-,-)

t(-,+,+) t(+,+,-)]

end;

a = [0., 0.4nm, 0.5nm, 0.4nm ] # толщины слоёв

U = [0., 8., 0., 8., 0.] # высоты барьеров

x = cumsum(a); # координаты границ раздела сред

function DandR(N::Int64, Es = 0., Ef = 6.)

function coefts(En)

γ_Np1 = En-U[N+1] |> k |> real

γ_0 = En-U[1] |> k |> real

Tm = prod(j-> T_k(En, j), N:-1:1) # mult matrices

Rn = abs2( Tm[2,1]/Tm[2,2] )

Dn = abs2( Tm[1,1] - Tm[1,2]*Tm[2,1] / Tm[2,2] ) * γ_Np1 / γ_0

[Rn Dn]

end

#find_zero( e-> coefts(e)[2]-1., 7.3 ) |> println

de = 0.005*(Ef-Es)

e = [Es:de:Ef;]

# из массива пар слепит массив с двумя столбцами:

RD = vcat(coefts.(e)...)

plot(e, RD[:,1], line = 3, lab = "отражение")

plot!(e, RD[:,2], line = 3, lab = "прохождение")

#vline!([U[2]], lab = "")

title!("Вероятность прохождения и отражения")

xaxis!("E, эВ")

end;

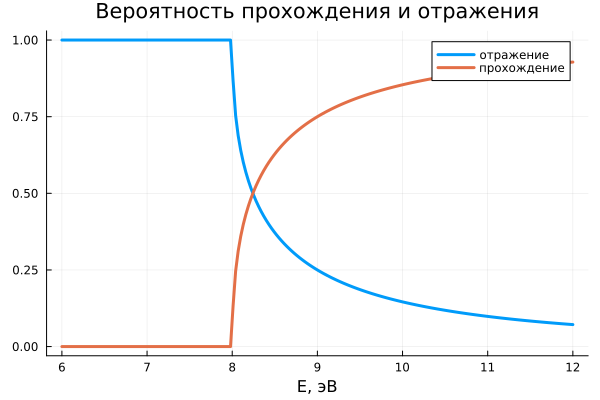

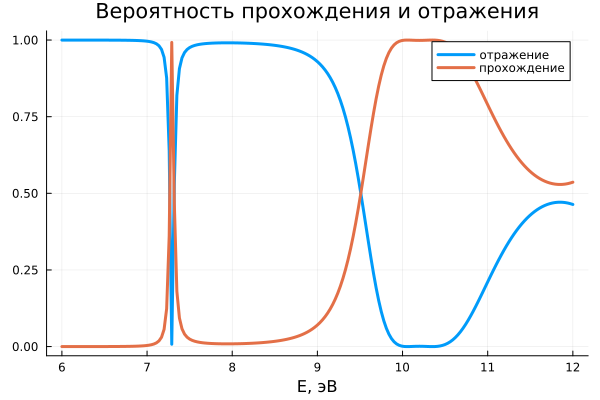

DandR(1, 12) # туннелирование через стенку

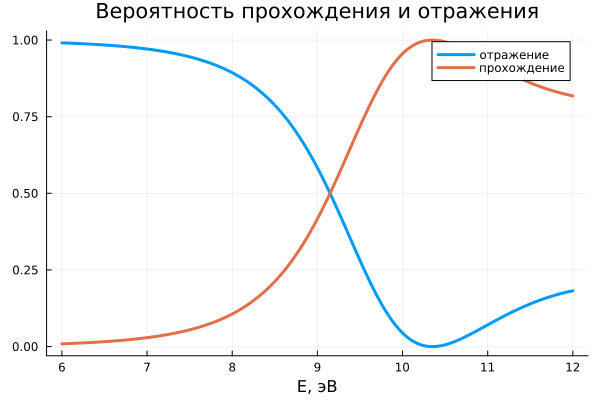

DandR(2, 12) # через барьер

DandR(4, 12) # через двухбарьерную структуру

При эВ коэффициент прохождения D = 1, это явление называется резонасным туннелированием через структуру.

А теперь займемся волновыми функциями:

# значения энергии, кол-во границ, нормировочный коэффициент, левая граница по Х, правая, верхняя по У

function Ψ(E::Array{Float64,1}, N::Int64; A1 = 0.5, xl = -4a[2], xr = 2x[end], yup = 4.)

YU = repeat(U[1:N+1], inner=2) # чтоб рисовать правильно

XU = repeat(x[1:N], inner=2)

pushfirst!(XU, xl)

push!(XU, xr)

# рисуем стенки

plot(XU/nm, YU, lab = "", line = 2)

Xvec = copy(x[1:N])

pushfirst!(Xvec, xl)

push!(Xvec, xr)

Xarr = [ [Xvec[i]:0.005(Xvec[i+1]-Xvec[i]):Xvec[i+1];] for i = 1:N+1 ]

# массив массивов; каждый - это отрезок на ОХ

Xgrid = vcat(Xarr...) # объединить в один массив

function ψ(En)

γ = k.(En .- U)

Tms = [T_k(En, j) for j = 1:N] # Transfer matrices

TN = prod(Tms[N:-1:1]) # через всю структуру

ABs = zeros(Complex, N+1, 2)

ABs[1] = 1. # A_1

ABs[1,2] = -TN[2,1]/TN[2,2]*ABs[1] # B_1

ABs[end,1] = ( TN[1,1] - TN[1,2]*TN[2,1] / TN[2,2] ) * ABs[1] # A_last

ABs[end,2] = 0. # B_last

for i = 1:N-1

ABs[i+1,:] = Tms[i] * ABs[i,:]

end

# ищем ВФ на каждом отрезке

# todo: много промежуточных массивов

ψi(i) = ABs[i,1]*exp.(im*γ[i]*Xarr[i]) + ABs[i,2]*exp.(-im*γ[i]*Xarr[i])

real.( vcat(ψi.( [1:N+1;] )...) ) # возвращает Psi по всей структуре

end

hline!(E, lab = "") # уровни энергии

for En in E

Y = ψ(En)

#Y /= maximum(Y) # нормируем на единицу

Y .+= En

plot!(Xgrid/nm, Y, line = 3, lab = "E = $En eV" )

end

yaxis!("E, eV", (0, yup ) )

xaxis!("x, nm")

end;

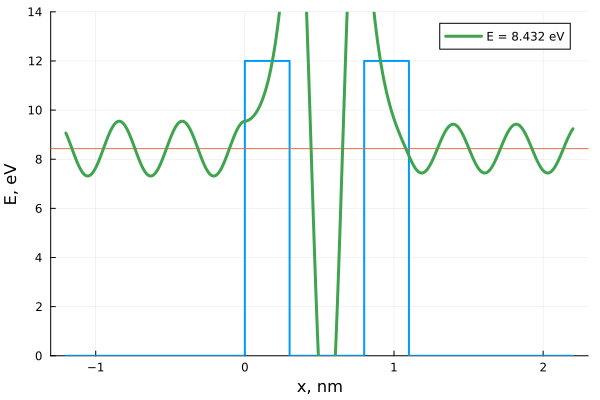

a = [0., 0.3nm, 0.5nm, 0.3nm ] # толщины слоёв

U = [0., 12., 0., 12., 0.] # высоты барьеров

x = cumsum(a); # координаты границ раздела сред

Ψ([8.432], 4, yup = 14) # туннелирование на резонансе

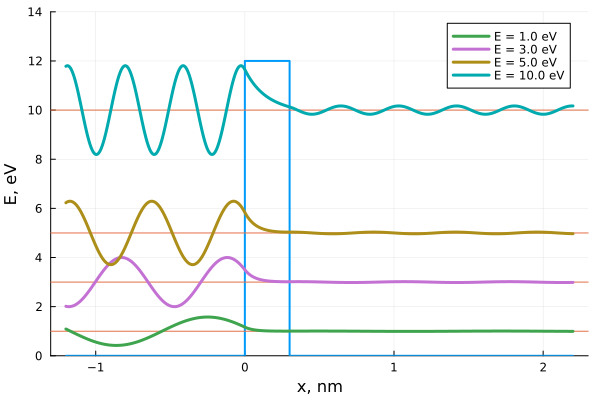

Ψ([1., 3.0, 5., 10.0], 2, yup = 14)

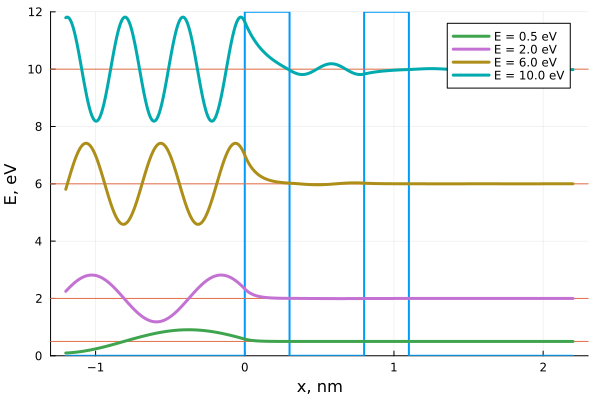

Ψ([0.5, 2., 6., 10.], 4, yup = 12)

Таким образом можно строить волновые функции для различный состояний квантовой системы при различных конфигурациях потенциальных барьеров. Явление квантового туннелирования используется в основе многих современных электронных устройств и чуть менее чем повсеместно встречается в биохимии.

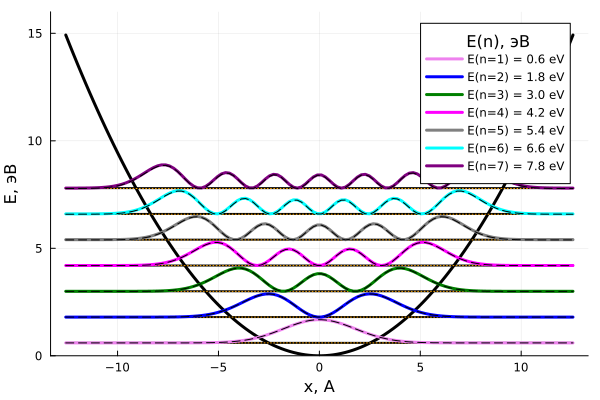

Квантовый гармонический осциллятор

Многие модели квантовой теории сводятся к гармоническому осциллятору с потенциалом

Уравнения Шредингера для такого потенциала также имеет аналитическое решение:

Оно выражено через полиномы Эрмита

Которые можно расчитать через рекурентную формулу

или через детерминант:

Hn(n, x) = sum( j-> (-1)^j*factorial(n)*(2x)^(n-2j)/factorial(j)/factorial(n-2j), 0:n÷2 )

# детерминант трехдиагональной матрицы

Htd(n::Int, x::Float64) =

2^(0.5n)*det( Tridiagonal(ones(n-1), fill(sqrt(2)*x,n), [1.0n-i for i=1:n-1] ) );

En(n, ωħ = 1.0) = (n + 0.5)*ωħ

function analit_solut(xs, n, ωħ = 1.0)

dx = step(xs)

N = length(xs)

x0 = sqrt(C*ωħ)

A = sqrt(x0) / sqrt( sqrt(pi)*(2^n)*factorial(n) )

return [ A * Hn(n, ξ) * exp(-0.5*ξ^2) for ξ in xs*x0 ]

end;

С другой стороны, задачу на собственные функции и собственные значения на языке julia не составит труда решить численно. Для этого вторую производную в гамильтониане можно представить в конечно-разностной форме:

Так что сравним численное решение с аналитическим

using LinearAlgebra, SparseArrays

function numeric_solut(xs, V)

dx = step(xs)

N = length(xs)

H = SymTridiagonal( ones(N), -0.5ones(N-1) )/dx^2 / C

Vm = diagm(V);

Ψ = eigvecs(H+Vm)

E = eigvals(H+Vm)

Ψ, E

end;

function norminator(psi, E, n)

Y = abs2.(psi)

#println(sum(Y)*dx)

dE = E[n+1]-E[n]

Y /= maximum(Y)

Y *= 0.9dE

Y .+= E[n]

end;

N = 128

X = range(-4pi, 4pi, N)

dx = step(X)

garmosc(x, ωħ = 1.0) = 0.5C*(x*ωħ)^2;

clrs = [:violet, :blue, :green, :magenta, :gray, :cyan, :purple];

nn = 7

freq = 1.2

E1 = En.(0:N, freq)

V = garmosc.(X, freq)

Psi, E2 = numeric_solut(X, V)

plot(xlab = "x, A", ylab = "E, эВ", legendtitle = "E(n), эВ", ylim = (0,16))

plot!(X, V, line = (3,:black), lab = "")

for n = 1:nn

probs1 = norminator( analit_solut(X, n-1, freq), E1, n )

probs2 = norminator( Psi[:, n], E2, n )

plot!( [X[1], X[end]], [E1[n], E1[n]], line = (2, :black), lab = "") # аналитическое

plot!( [X[1], X[end]], [E2[n], E2[n]], line = (1, :dot, :orange), lab = "")# численное

plot!(X, probs1, line = (3, clrs[n]), lab = "E(n=$n) = $(round(E1[n], digits = 3)) эВ")

plot!(X, probs2, line = (1, :dash, :black), lab = "") # численное

end

plot!()

Как видно, численные решения для собственных состояний и спектра гармонического осциллятора совпадают с аналитическими.

Таким образом, в данном файле приведен набор скриптов иллюстрирующих возможность использования языка julia и среды разработки Engee для проведения расчетов и выполнения качественных иллюстраций в процессе исследования на примере решения типовых задач из квантовой механики.