Заметка по решению систем ДАУ

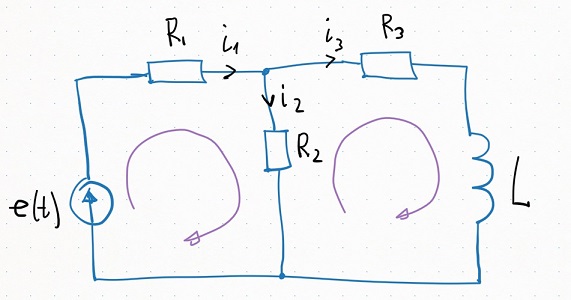

Модельная схема

Рассмотрим простую электрическую схему с одним реактивным элементом. Запишем уравнения, которые её описывают. Одно узловое уравнение и два контурных.

Рассмотрим простую электрическую схему с одним реактивным элементом. Запишем уравнения, которые её описывают. Одно узловое уравнение и два контурных.

Перепишем уравнения, перегруппировав слагаемые.

Получилась дифференциально-алгебраическая система уравнений. Переменные , - алгебраические (от этих функций нет производных), переменная входит в уравнения со своей производной.

Когда я был студентом, мне рассказывали, что необходимо выразить токи , через ток и получить дифференциальное уравнение на функцию . Да, действительно, это можно сделать.

После таких выражений для токов

Получим ОДУ на

Примечательно следующее: результатом численного интегрирования дифференциального уравнения на будут примерные (так как решение численное) значения этой функции на определенной сетке . Далее по этим значениям и уравнениям, записанным выше, мы найдем примерные значения оставшихся токов , . И, так как, мы использовали для нахождения алгебарических переменных , уравнения, которые их связывают, то естественным образом эти уравнения строго выполняются для сеточных примерных значений.

Значения всех токов на сетке получены с погрешностью, но соотношения между токами выполняются точно. Получается, что верным равенством является не только:

Но и:

А это для практики уже принципиально полезное свойство.

А что если не выражать?

В этом примере, я утверждал, что задачи такого типа также можно решать как дифференциально-алгебраическую систему уравнений сразу "в лоб", без предварительного выражения переменных друг через друга (да и это может быть очень трудоемко для настоящих больших систем). То есть сеточные значения токов будут получаться одновременно в процессе численного решения системы.

Возникает вопрос, а что будет с соотношениями между токами в таком случае?

Давайте посмотрим в общем виде и на текущем примере.

Записанная выше система уравнений является простейшим видом дифференциально-алгербраической системы уравнений - полуявная индекса 1 (semi-explicit DAE index 1).

где - вектор дифференциальных переменных;

- вектор, алгебраических переменных.

В нашем случае:

Будем решать нашу систему неявными методами: Эйлера, средней точки, трапеций.

Неявный метод Эйлера

Таблица Бутчера (Butcher tableau) имеет вид:

В левом столбце будем писать уравнения в общем виде, а в правом для рассматриваемой схемы.

где красным цветом отмечены неизвестные значения в k+1 момент времени, зеленым известные в k-ый момент; , с - шаг интегрирования.

Мы получили линейную систему алгебраических уравнений (в общем случае система может быть нелинейной) на величины всех трех токов в k+1 момент времени. Важным является обстоятельство, что второе и третье уравнение в правом столбце содержат корректно записанные уравнения по первому и второму законам Кирхгофа в k+1 момент времени. Решением этой системы будут значения, которые все уравнения превращают в равенства, то есть неявный метод Эйлера позволяет точно сохранять алгебраические соотношения между численно найденными значениями.

Неявный метод средней точки (Midpoint)

Таблица Бутчера имеет вид

Уравнения для нахождения сеточных значений:

Посмотрим внимательно на второе уравнение правого столбца. Если начальные условия на токи выбраны так, что алгебраическая сумма токов в узле равна нулю , то из уравнения следует, что и в любой следующий момент времени сумма токов также будет равна нулю. Алгебраическое соотношение на токи выполняется и при таком численном методе. Правда здесь это является свойством уравнения, а не свойством метода.

Посмотрим на третье уравнение. Оно показывает, что сумма напряжений по контуру будет равна сумме ЭДС только в момент времени средний между точками k и k+1 расчетной сетки. Но эти значения нас не сильно интересуют. Мы решаем систему на конкретной сетке и значения между узлами представляют второстепенный интерес. Заключаем что, хотя токи и согласованы между собой, напряжения в контуре уже не сбалансированы.

Неявный метод трапеций

Таблица Бутчера имеет вид

Уравнения для нахождения сеточных значений:

По сравнению с предыдущим методом третье уравнение изменилось. Теперь, если в нулевой момент времени, токи были выбраны так, чтобы второй закон Кирхгофа выполнялся, то он будет выполняться и в последующие моменты времени, так как скобки с известными (зелеными) с предыдущего временного шага значениями равны нулю.

Таблицы Бутчера

Если посмотреть на таблицы Бутчера, то видно, что хорошим свойством, сохранять алгебраические связи обладают методы у которых две нижние строки одинаковы (нижняя строка матрицы и вектор коэффициентов , обозначения можно посмотреть здесь). И, действительно, это одно из необходимых условий для того чтобы метод интегрирования назывался жестко точным (stiffly accurate).

Численный пример

Решим исходную систему всеми тремя способами и посмотрим на точность выполнения алгебраических соотношений.

using DifferentialEquations, LinearAlgebra;

# Ввод параметров электрической цепи

R1 = 10.0

R2 = 15.0

R3 = 20.0

f = 50.0

L = 15e-3

# Определение дифференциально-алгебраической системы

function circuitDAEsemiexplicit(dy, y, p, t)

R1, R2, R3 = p

i1, i2, i3 = y

U = 100 * sin(2 * π * 50 * t) * exp(-t/0.03)

dy[1] = i2*R2 - i3*R3

dy[2] = -i1 + i2 + i3

dy[3] = i1*R1 + i2*R2 - U

return nothing

end

# mass matrix

M = Diagonal([L, 0, 0])

# Начальные условия для y

y0 = zeros(3)

# Диапазон времени для расчета, пусть будет два периода промышленной частоты 50 Гц

tspan = (0.0, 0.04)

# Задание параметров

paramsDAE = (R1, R2, R3)

# Создание объекта ODEProblem с передачей параметров

fn = ODEFunction(circuitDAEsemiexplicit, mass_matrix = M);

probDAEsemiexplicit = ODEProblem(fn, y0, tspan, paramsDAE);

# Решение дифференциальных уравнений

solDAE_bEuler = solve(probDAEsemiexplicit, ImplicitEuler(), adaptive=false, dt=0.001)

solDAE_Mid = solve(probDAEsemiexplicit, ImplicitMidpoint(), adaptive=false, dt=0.001)

solDAE_Trapz = solve(probDAEsemiexplicit, Trapezoid(), adaptive=false, dt=0.001)

t = solDAE_bEuler.t

u = 100 * sin.(2 * π * 50 * t) .* exp.(-t/0.03)

# Выбираем переменные для сравнения

i1_sol_bEuler = [v[1] for v in solDAE_bEuler.u];

i2_sol_bEuler = [v[2] for v in solDAE_bEuler.u];

i3_sol_bEuler = [v[3] for v in solDAE_bEuler.u];

i1_sol_Mid = [v[1] for v in solDAE_Mid.u];

i2_sol_Mid = [v[2] for v in solDAE_Mid.u];

i3_sol_Mid = [v[3] for v in solDAE_Mid.u];

i1_sol_Trapz = [v[1] for v in solDAE_Trapz.u];

i2_sol_Trapz = [v[2] for v in solDAE_Trapz.u];

i3_sol_Trapz = [v[3] for v in solDAE_Trapz.u];

# Абсолютные погрешности выполнения алгебраических уравнений

d1_Euler = abs.(-i1_sol_bEuler + i2_sol_bEuler + i3_sol_bEuler);

d1_Mid = abs.(-i1_sol_Mid + i2_sol_Mid + i3_sol_Mid);

d1_Tr = abs.(-i1_sol_Trapz + i2_sol_Trapz + i3_sol_Trapz);

d2_Euler = abs.(i1_sol_bEuler*R1 + i2_sol_bEuler*R2 - u);

d2_Mid = abs.(i1_sol_Mid*R1 + i2_sol_Mid*R2 - u);

d2_Tr = abs.(i1_sol_Trapz*R1 + i2_sol_Trapz*R2 - u);

p1 = plot(t, [i3_sol_bEuler i3_sol_Mid i3_sol_Trapz],

lw=3,

label = ["Ток i3 Euler" "Ток i3 Mid" "Ток i3 Trapz"],

title = "Токи через катушку разными методами")

display(p1)

Токи плюс/минус выглядят одинаково. С учетом довольно большого шага интегрирования значения выглядят нормально. Посмотрим как токи согласуются между собой в части суммы токов в узле и суммы напряжений по контуру.

p2 = plot(t, [d1_Euler d1_Mid d1_Tr],

lw=3,

label = ["1з Кирхгофа Euler" "1з Кирхгофа - Mid" "1з Кирхгофа - Trapz"],

title = "Погрешность по первому алг. уравнению (1-й з-н Кирхгофа)")

p3 = plot(t, [d2_Euler d2_Mid d2_Tr], lw=3,

label = ["2з Кирхгофа Euler" "2з Кирхгофа - Mid" "2з Кирхгофа - Trapz"],

title = "Погрешность по второму алг. уравнению (2-й з-н Кирхгофа)")

display(p2)

Погрешности выполнения первого алгебраического ограничения очень малые и обусловлены неточностью операций с числами с плавающей запятой.

display(p3)

Погрешность выполнения второго алгебраического уравнения при расчете методом средней точки на много порядков выше, чем у жестко точных методов. Масштабы несопоставимы, поэтому погрешность жестко точных методов представляется "нулевой" линией.

Понятно, что если к уравнению

добавить слагаемое, например, дополнительный источник тока

то погрешность метода средней точки резко вырастет и на этом уравнении.

Выводы

- Видно насколько сильно отличается погрешность соблюдения контурного уравнения в зависимости от метода;

- При уменьшении шага погрешность будет уменьшаться, но жестко точные методы на любом шаге "из коробки" имеют очень хорошее свойство для дифференциально-алгебраических систем.